ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОБИЛЬНИКИ 50-Х

1. МАРТИН КУПЕР БЫЛ НЕ ПЕРВЫМ.

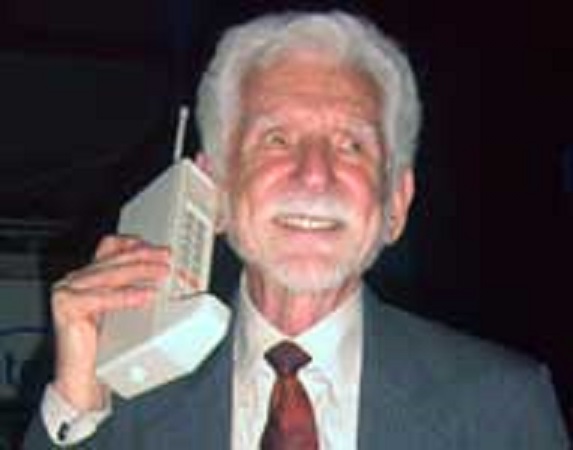

Доктор Мартин Купер со своей первой моделью мобильного телефона 1973 г. Фото 2007 г.

Обычно об истории создания мобильного телефона рассказывают примерно так.

3 апреля 1973 года глава подразделения мобильной связи Motorola Мартин Купер, прогуливаясь по центру Манхеттена, решил позвонить по мобильнику. Мобильник назывался Dyna-TAC и был похож на кирпич, который весил более килограмма, а работал в режиме разговора всего полчаса.

До этого сын основателя компании Motorola Роберт Гелвин, занимавший в те далекие времена пост исполнительного директора этой фирмы, выделил 15 миллионов долларов и дал подчиненным срок 10 лет на то, чтобы создать устройство, которое пользователь сможет носить с собой. Первый работающий образец появился всего через пару месяцев. Успеху Мартина Купера, пришедшего в фирму в 1954 году рядовым инженером, способствовало то, что с 1967 года он занимался разработкой портативных раций. Они-то и привели к идее мобильного телефона.

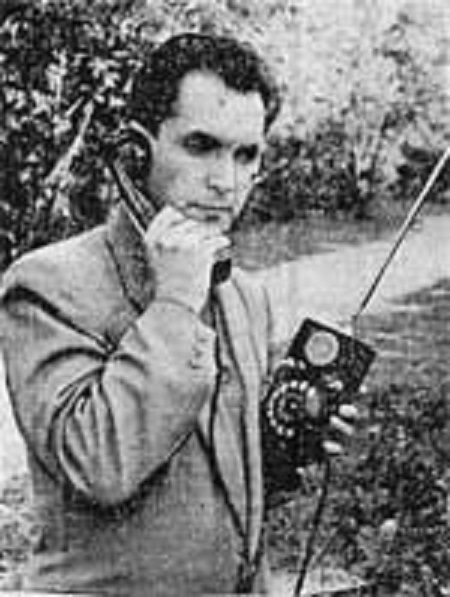

Инженер Леонид Куприянович демонстрирует возможности мобильного телефона. "Наука и жизнь", 10, 1958 год.

Считается, что до этого момента других мобильных телефонных аппаратов, которые человек может носить с собой, как часы или записную книжку, не существовало. Были портативные рации, были "мобильные" телефоны, которыми можно было пользоваться в автомобиле или поезде, а вот такого, чтобы просто ходить по улице - нет.

Более того, до начала 1960-х годов многие компании вообще отказывались проводить исследования в области создания сотовой связи, поскольку приходили к выводу, что, в принципе, невозможно создать компактный сотовый телефонный аппарат. И никто из специалистов этих компаний не обратил внимание на то, что по другую сторону "железного занавеса" в научно-популярных журналах стали появляться фотографии, где был изображен… человек, говорящий по мобильному телефону. (Для сомневающихся будут приводиться номера журналов, где опубликованы снимки, чтобы каждый мог убедиться, что это не графический редактор).

Мистификация? Шутка? Пропаганда? Попытка дезинформировать западных производителей электроники (эта промышленность, как известно, имела стратегическое военное значение)? Может быть, речь идет просто об обыкновенной рации?

Однако дальнейшие поиски привели к совершенно неожиданному выводу - Мартин Купер был не первым в истории человеком, позвонившим по мобильному телефону. И даже не вторым.

2. ЮНОСТЬ ВЕРИТ В ЧУДЕСА.

Человека на снимке из журнала "Наука и жизнь" звали Леонид Иванович Куприянович (ударение на "о"), и именно он оказался человеком, сделавшим звонок по мобильному телефону за 15 лет раньше Купера. Но прежде чем речь пойдет об этом, вспомним, что основные принципы мобильной связи имеют очень и очень давнюю историю.

Портативный УКВ передатчик. "Радиофронт", 16, 1936

Собственно, попытки придать телефону мобильность появились вскоре после возникновения. Были созданы полевые телефоны с катушками для быстрой прокладки линии, делались попытки оперативно обеспечит связь из автомобиля, набрасывая провода на идущую вдоль шоссе линию или подключаясь к розетке на столбе. Из всего этого сравнительно широкое распространение нашли только полевые телефоны (на одной из мозаик станции метро "Киевская" в Москве современные пассажиры иногда принимают полевой телефон за мобильник и ноутбук).

Искать розетку было не слишком удобно, так что идея мобильного беспроводного телефона появляется где-то в самом начале 20 столетия. Так, американская газета "Солт Лэйк Телеграм" со ссылкой на агенство "Ассошейтед пресс" 3 марта 1919 года сообщает, что Годфри С. Айзекс (Godfrey C. Isaacs), управляющий директор компании Маркони, сообщил, что проведенные опыты позволяют поверить в идею беспроводного карманного телефона, как повседневной вещи. "Так, лицо, гуляя по улице, может услышать в своем кармане телефонный звонок, и приложив трубку к уху, услышит голос другого, того, кто возможно, летит на самолете со скоростью сотни километров в час из Варшавы в Лондон".

Однако обеспечить подлинную мобильность телефонной связи стало возможно лишь после появления радиосвязи в УКВ диапазоне. К 30-м годам появились передатчики, которые человек мог без особого труда носить на спине или держать в руках - в частности, они использовались американской радиокомпанией NBC для оперативных репортажей с места событий. Соединения с автоматическими телефонными станциями такие средства связи еще не обеспечивали.

Так представляли себе мобильную связь в довоенном СССР ("Техника-молодежи", 1, 1939)

Однако о возможности замены такими радиоустановками телефонов уже сообщала людям советская фантастика "Ближнего прицела" В опубликованных в первом номере журнала "Техника-молодежи" за 1939 год главах романа "Генератор чудес" писатель Юрий Долгушин устами своего героя, инженера Тунгусова, провозглашал:

"- Современный телефон - уже архаизм. Телефонная сеть растет буквально с каждым днем. Вы представляете, каким громоздким станет скоро наше подземное хозяйство, если каждый аппарат мы будем и впредь связывать с районной станцией особым проводом? Это ли передовая техника? Связь на ультракоротких волнах - радиосвязь - поднимает технику телефона на новую, высшую ступень. Подземное хозяйство ликвидируется. Никаких "линий", никаких проводов и кабелей. Освобождается целая армия людей для более производительного труда. Чтобы обзавестись телефоном, нужно только пойти в магазин, купить готовый приемопередающий аппарат и получить в телефонном управлении волну, которая и будет вашим абонентским номером."

В романе Долгушина радиотелефон можно было носить в портфеле, но он, по сути дела, представлял собой все ту же мобильную рацию: диск служил только для фиксированной настройки на определенную волну. Не решалась проблема звонка на номер проводного телефона, по сути дела, мобильный телефон противопоставлялся проводному. Не удивительно, что в таком виде радиотелефон проблему связи еще не решал.

Подобные идеи не оставляли изобретателей и за рубежом. В июньском номере журнала "Modern Mechanics" за тот же 1939 год мы можем найти краткую заметку о том, что South Caliphornia Telephone Company близка к практическому созданию беспроводного телефона, который можно везде носить с собой. Технические детали в заметке не раскрывались. Во всяком случае, можно считать, что намерение создать такой телефон было.

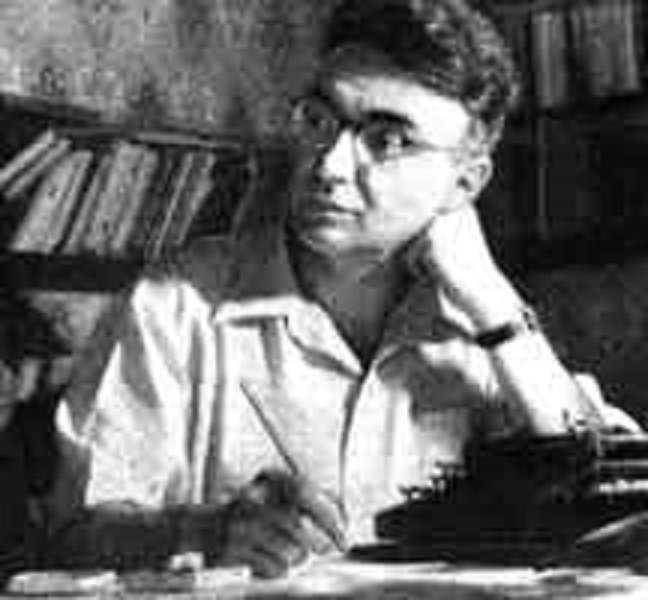

Г. Бабат, предложивший идею мобильного телефона

Следующий шаг, уже во время Великой Отечественной войны, сделал советский ученый и изобретатель Георгий Ильич Бабат в блокадном Ленинграде, предложив так называемый "монофон" - автоматический радиотелефон, работающий в сантиметровом дипазоне 1000-2000 МГц (сейчас для стандарта GSM используются частоты 850, 900, 1800 и 1900 Гц), номер которого кодируется в самом телефоне, снабжен буквенной клавиатурой и имеет также функции диктофона и автоответчика. "Он весит не больше, чем пленочный аппарат "лейка"" - писал Г. Бабат в своей статье "Монофон" в журнале "Техника-Молодежи" № 7-8 за 1943 год: "Где бы ни находился абонент - дома, в гостях или на работе, в фойе театра, на трибуне стадиона, наблюдая состязания - всюду он может включить свой индивидуальный монофон в одно из многочисленных окончаний разветвлений волновой сети. К одному окончанию могут подлючиться несколько абонентов, и сколько бы их ни было, они не помешают друг другу". В связи с тем, что принципы сотовой связи к тому времени еще не были изобретены, Бабат предлагал использовать для связи мобильников с базовой станцией разветвленную сеть СВЧ - волноводов.

В. И. Немцов, конструктор радиостанций и писатель

Всего через несколько лет, в 1945 году, в СССР появляется книга В.И. Немцова "Незримые пути: записки радиоконструктора", где описывается труд радиоконтсруктора на примере создания мобильного телефона.

"Говорить из лесу, без проводов, с любым абонентом городской сети - ведь это же почти фантастический телефон в кармане! Правда, телефон килограммов на пятнадцать. Но об этом я старался не думать. Это же опытная модель, случайная конструкция. Зачем омрачать радость первого эксперимента!"

"Опять фантастика" - скажет читатель. И можно было бы согласиться, если бы не одно "но": известный писатель-фантаст Владимир Немцов в это время был профессиональным конструктором аппаратуры радиосвязи. Он работал в НИИС РККА, где занимался созданием портативных войсковых радиостанций, получив более 20 авторских свидетельств на изобретения. Войну и блокаду он пережил в Ленинграде, где занимался освоением производства радиостанций, потом был отправлен в Баку главным инженером на строящийся радиозавод. Был награжден орденом Красной Звезды. И кому как не ему реалистично оценить возможность создания мобильного телефона!

Рассказывая о проектировании мобильного телефона, В. Немцов в первую очередь отмечает сложность создания достаточно простых и компактных устройств сопряжения с городской телефонной сетью, подробно описывает процедуру проверки работы мобильного телефона как с городской сетью с ручными коммутаторами, так и с АТС. Отмечены подробности, которые, казалось бы, не нужны ни для популяризации научных знаний, ни для художественного произведения; например, упоминается, что девушка на коммутаторе после ряда проверочных звонков отметила телефонный номер Немцова, как неработающий, при попытке звонить из машины не всегда удавалось правильно набрать номер, а дальность связи скоращалась до двух километров. Возникает вопрос: а не описывал ли Немцов реальную работу над созданием мобильного телефона? И не сделал ли он первым исторический звонок еще в 1945 году? Надо сказать, что у Немцова в то время была вполне объективная причина скрывать подобные опыты: возобновить любительскую работу в эфире в СССР было разрешено лишь в марте 1946 года (кстати, менее чем через полгода после того, как это разрешили в США). Впрочем, теперь проверить это чрезвычайно сложно, и, возможно, мы никогда это не узнаем.

Итак, описанный в книге Немцова мобильный телефон весил 15 килограммов с возможностью дальнейшего снижения веса и габаритов для предсерийных образцов. Напомним, что в то время еще не было даже пальчиковых ламп, только октальные, каждая из которых была примерно с пузырек конторского клея, а вес тогдашних батарей составлял 70-80 процентов веса изделия. Описанный телефон представлял собой радиоудлинитель, для увеличения дальности связи которого использовалась не только антенна, но и противовес (заменитель заземления), без которого дальность связи сокращалась до двух километров. Для создания сети мобильной связи Немцов предлагал в дальнейшем использовать миллиметровые волны, с подвешиванием антенны базовой станции на аэростате.

В любом случае книга Немцова подтолкнула отечественных радиолюбителей и конструкторов к попыткам создания мобильного телефона.

К.М. Брейнард и его радиотелефон за 27 лет до Купера (Popular Mechanics, июнь 1946 года, с. 109.)

Независимо от Немцова идею телефонного радиоудлинителя реализовал в США 23-летний радиолюбитель Карл Мак Брейнард (Carl Mac Brainard), о чем сообщил журнал Popular Mechanics за июнь 1946 года в статье с броским заголовком "Alladin was a Piker", с. 108-111, 240. Правда, носимый аппарат с большим радиусом действия Брейнарду создать так и не удалось, и он нашел простой выход: разместил ретранслятор в своем автомобиле. При этом носимая часть мобильного телефона Рейнарда представляла собой небольшой ящик, который крепился на сумке для гольфа. Для связи использовался коротковолновой диапазон, радиус связи автомобильного ретранслятора с домом составил 30 миль (около 50 км). Дальность связи носимого аппарата с ретранслятором, по данным статьи, была незначительной ("He uses the radio in his car, parked nearby" - "Он пользуется радиостанцией в своем автомобиле, стоящем неподалеку").

В телефоне использовался импульстый набор номера, из описания можно предположить, что для передачи набора использовался отдельный канал (указывается, что для передачи сигналов набора используется "небольшой передатчик в автомобиле"). По сути дела, конструкция Брейнарда, прежде всего, интересна попыткой обойти проблемы, связанные с весом носимого аппарата, за счет использования телефона в автомобиле, как ретранслятора. К идее своего будущего аппарата Карл Брейнард пришел еще студентом, в 1942 году, и запатентовал ряд решений. На путь от идеи до работающей конструкции ушло четыре года.

Брейнард начал увлекаться радиоделом еще в 12 лет. Получив высшее образование, он работал несколько лет на оборонном предприятии, служил в военно-морских силах. Созданная им цветомузыкальная установка на газоразрядных лампах получила коммерческое применение, и он даже получил контракт на 130 тысяч долларов на создание подобных установок для музыкальных автоматов. В то же время созданный им мобильный радиоудлинитель так не получил развития, несмотря на создание в США сетей автомобильного телефона. Скорее всего, это произошло потому, что для потребителя в большинстве случаев проще подойти к телефону в машине, или носить с собой небольшой пейджер, нежели увесистый чемоданчик.

В декабре 1947 года сотрудники американской фирмы Bell Дуглас Ринг и Рей Янг предложили принцип шестиугольных ячеек для мобильной телефонии. Это произошло как раз в разгар активных попыток создать телефон, с помощью которого можно звонить из автомобиля. Первый такой сервис был запущен в 1946 году в городе Сент-Луис компания AT&T Bell Laboratories, а в 1947 году была запущена система с промежуточными станциями вдоль шоссе, позволявшая звонить из автомобиля на пути из Нью-Йорка в Бостон. Однако из-за несовершенства и дороговизны эти системы не были коммерчески успешными. В 1948 году еще одна американская телефонная компания в Ричмонде сумела наладить сервис автомобильных радиотелефонов с автоматическим набором номера, что уже было лучше. Вес аппаратуры таких систем составлял десятки килограмм и размещалась она в багажнике, так что мысли о карманном варианте о взгляде на нее у неискушенного человека не возникало.

Отечественный автомобильный радиотелефон. Радио, 1947, № 5.

Тем не менее, как было отмечено в том же 1946 году в журнале "Наука и жизнь", № 10, отечественные инженеры Г. Шапиро и И. Захарченко разработали систему телефонной связи из движущегося автомобиля с городской сетью, мобильный аппарат которой имел мощность всего в 1 ватт и умещался под щитком приборов. Питание было от автомобильного аккумулятора.

К радиоприемнику, установленному на городской телефонной станции, был подключен номер телефона, присвоенный автомобилю. Для вызова городского абонента надо было включить аппарат в автомобиле, который посылал в эфир свои позывные. Они воспринимались базовой станцией на городской АТС и тотчас же включался телефонный аппарат, который работал, как обычный телефон. При вызове автомобиля городской абонент набирал номер, это приводило в действие базовую станцию, сигнал которой воспринимался аппаратом на автомобиле.

Как видно из описания, данная система представляла собой что-то вроде радиотрубки. В ходе проведенных в 1946 году опытов в Москве была достигнута дальность действия аппарата свыше 20 км, а также осуществлен разговор с Одессой при отличной слышимости. В дальнейшем изобретатели работали над увеличением радиуса базовой станции до 150 км.

Алфред Гросс мог стать создателем первого мобильника.

Ожидалось, что телефон системы Шапиро и Захарченко будет широко использоваться при работе пожарных команд, подразделений ПВО, милиции, скорой медицинской и технической помощи. Однако в дальнейшем сведений о развитии системы не появлялось. Можно предположить, что для аварийно-спасательных служб было признано более целесообразным использовать свои ведомственные системы связи, нежели использовать ГТС.

В США первым попытался сделать невозможное изобретатель Алфред Гросс. Он с 1939 года увлекался созданием портативных раций, которые десятилетия спустя получили название "уоки-токи". В 1949 году он создал прибор на базе портативной рации, который назвался "беспроводным дистанционным телефоном". Прибор можно было носить с собой, и он подавал владельцу сигнал подойти к телефону. Считается, что это был первый простейший пейджер. Гросс даже внедрил его в одной из больниц в Нью-Йорке, но телефонные компании не проявили интереса к этой новинке, как и к другим его идеям в этом направлении. Так Америка потеряла шанс стать родиной первого практически действующего мобильного телефона.

Л.И. Куприянович за работой. "Смена", №5 1955, с.24.

Однако эти идеи получили развитие по другую сторону Атлантического океана, в СССР. Итак, одним из тех, кто продолжил поиски в области мобильной связи в нашей стране, оказался Леонид Куприянович. Родился он 14 июля 1929 года, в 1953 году закончил МВТУ имени Баумана по специальности "Радиоэлектроника" факультета "Приборостроение". По словам журналиста А. Осипова ("Карманная радиостанция", ж-л "Смена", №5, 1955 г, с. 24), еще будучи студентом МВТУ, от сконструировал портативную рацию весом около 2 килограммов, которая помещалась в полевой сумке. По тем временам это считалось удачной конструкцией, подобные радиостанции можно было увидеть на Всесоюзной выставке любителей - радиоконструкторов. Но Куприяновича это не устраивало. По свидетельству того же молодежного журнала "Смена", Леонид Иванович увлекался альпинизмом и даже был спортсменом - разрядником. При восхождении жизненно важна радиосвязь с базой, с товарищами; но каждый грамм снаряжения отнимает силы у человека, покоряющего вершину на пределе физических возможностей. Рация в сумке не годится! Нужно маленькое устройство, которое можно носить в кармане и держать одной рукой.

Карманная рация Куприяновича 1954 года. ("Радио", 12, 1955, с. 32-33)

И Куприянович, уже будучи инженером, вновь принимается за работу. Будучи членом центрального радиоклуба ДОСААФ, он мог создавать и испытывать такие устройства по своей инициативе - радиоспорт важен для обороны страны. Вскоре он создает совершенно новую рацию, уже весом 1,2 килограмма, и дальностью связи 3 километра. В 1954 году, на 7-й городской выставке в Москве эта рация завоевывает диплом первой степени. Но килограмм - это тоже много. Молодой инженер опять начинает работу с нуля, и вот уже через год появляется рация, которая вместе с батареями весит всего триста граммов, а по размеру лишь немного превышает две спичечные коробки. Необычно для современников и низкое напряжение питания рации - всего 15-18 вольт. На 12 Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей в Ленинграде радиостанция получает диплом первой степени, и, как пишут в №24 журнала "Смена" за 1955 год, "передана для массового производства". Согластно статье Н. Казанского "Коротковолновая и ультракоротковолновая аппаратура" в журнале "Радио" № 9 1955 год, с. 31-32, и официальном издании ДОСААФ "Лучшие конструкции 12 радиовыставки", вышедшем в 1957 году, с. 157-158, радиостанция называлась "Карманный УКВ телефон", имела габариты 110*68*30 мм. и весила 350 г, собрана по трансиверной схеме на лампах 0,6П2Б, лампах 2П1П и 1П3Б, работает в диапазоне 38-40 МГц, имеет вмонтированный в корпус микрофон и миниатюрный наушник, и имеет радиус 1 км. Изделия фирмы "Моторола" 1955 года были куда увесистее.

Миниатюрная рация "Моторола" 1955 года

О личности Куприяновича пресса того времени сообщала очень мало. Было известно, что он жил в Москве, деятельность его пресса скупо характеризовала как "радиоинженер" или "радиолюбитель". Домашние знали, что Леонид Иванович работает институте из числа "ящиков". В то время для предприятий радиоэлектронной промышленности статус "ящика" был обычным делом, целые армии рабочих, инженеров, ученых и управленцев по всей стране ничего не говорили о своей работе, а в прессе или по телевидению их могли назвать "советскими машиностроителями" или что-то в этом роде. И это не удивительно - от безопасности этих людей зависела безопасность всего народа. Известно также, что Куприяновича можно было считать по тому времени весьма успешным человеком - в начале 60-х у него была машина.

Созвучность фамилий Куприяновича и Купера - лишь начальное звено в цепи странных совпадений в судьбе этих личностей. Куприянович, как Купер и Гросс, тоже начинал с миниатюрных раций - он делал их с середины 50-х годов, и многие его конструкции поражают даже сейчас - как своими габаритами, так и простотой и оригинальностью решений.

1957 год - рация со спичечный коробок

В 1957 году Куприянович демонстрирует еще более удивительную вещь - рацию размером со спичечный коробок и весом всего 50 грамм (вместе с источниками питания), которая может работать без смены питания 50 часов и обеспечивает связь на дальности двух километров - вполне под стать продукции 21 века, которую можно видеть на витринах нынешних салонов связи (снимок из журнала ЮТ, 3, 1957). Как свидетельствовала публикация в ЮТ, 12, 1957 г., в этой радиостанции были использованы ртутные или марганцевые элементы питания.

При этом Куприянович не только обошелся без микросхем, которых в то время просто не было, но и вместе с транзисторами использовал миниатюрные лампы. В 1957 и в 1960 годах выходит первое и второе издание его книги для радиолюбителей, с многообещающим названием - "Карманные радиостанции".

Наручная рация Куприяновича

В издании 1960 года описывается простая радиостанция всего на трех транзисторах, которую можно носить на руке - почти как знаменитая рация-часы из фильма "Мертвый сезон". Автор предлагал ее для повторения туристам и грибникам, но в жизни к этой конструкции Куприяновича интерес проявили в основном студенты - для подсказок на экзаменах, что даже вошло в эпизод гайдаевской кинокомедии "Операция Ы".

И, так же, как и Купера, карманные рации навели Куприяновича сделать такой радиотелефон, с которого можно было бы позвонить на любой городской телефонный аппарат, и который можно брать с собой куда угодно. Пессимистические настроения зарубежных фирм не могли остановить человека, который умел делать рации со спичечный коробок.

3. НЕВОЗМОЖНОЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ.

Авторское свидетельст-во 115494 от 1.11.1957

В 1957 году Л.И. Куприянович получил авторское свидетельство на "Радиофон" - автоматический радиотелефон с прямым набором. Через автоматическую телефонную радиостанцию с этого аппарата можно было соединяться с любым абонентом телефонной сети в пределах действия передатчика "Радиофона". К тому времени был готов и первый действующий комплект аппаратуры, демонстрирующий принцип работы "Радиофона", названный изобретателем ЛК-1 (Леонид Куприянович, первый образец).

ЛК-1 по нашим меркам еще было трудно назвать мобильником, но на современников производил большое впечатление. "Телефонный аппарат невелик по габаритам, вес его не превышает трех килограммов" - писала "Наука и жизнь". "Батареи питания размещаются внутри корпуса аппарата; срок непрерывного использования их равен 20-30 часам. ЛК-1 имеет 4 специальные радиолампы, так что отдаваемая антенной мощность достаточна для связи на коротких волнах в пределах 20-30 километров На аппарате размещены 2 антенны; на передней его панели установлены 4 переключателя вызова, микрофон (снаружи которого подключаются наушники) и диск для набора номера".

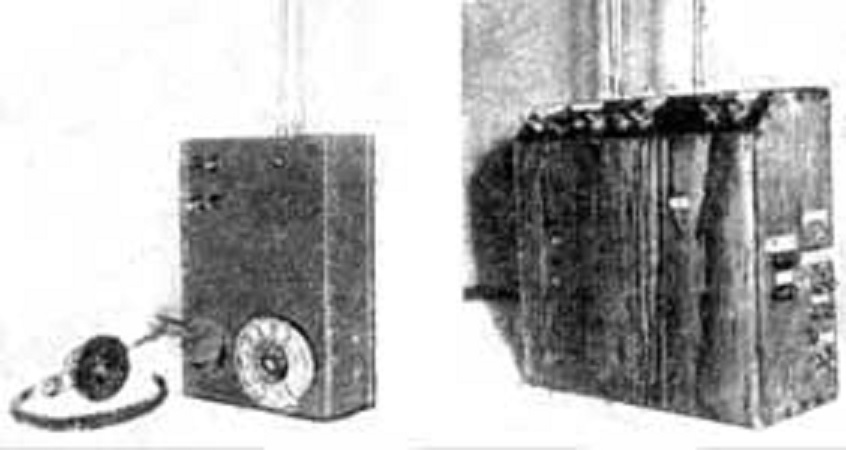

Первый мобильник Куприяновича. ("Наука и жизнь, 8, 1957 г."). Справа - базовая станция.

Так же, как и в современном сотовом телефоне, аппарат Куприяновича соединялся с городской телефонной сетью через базовую станцию (автор называл ее АТР - автоматическая телефонная радиостанция), которая принимала сигналы от мобильников в проводную сеть и передавала из проводной сети на мобильники. 50 лет назад принципы работы мобильника описывались для неискушенных читателей просто и образно: "Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее работой мы управляем на расстоянии".

Для работы мобильника с базовой станцией использовались четыре канала связи на четырех частотах: два канала служили для передачи и приема звука, один для набора номера и один для отбоя.

У читателя может возникнуть подозрение, что ЛК-1 был простой радиотрубкой для телефона. Но, оказывается, это не так.

Пользоваться первым мобильником было не так удобно, как сейчас. ("ЮТ, 7, 1957")

"Невольно возникает вопрос: не будут ли мешать друг другу несколько одновременно работающих ЛК-1?" - пишет все та же "Наука и жизнь". "Нет, так как в этом случае для аппарата используют разные тональные частоты, заставляющие срабатывать на АТР свои реле (тональные частоты будут передаваться на одной волне). Частоты передач и приема звука для каждого аппарата будут свои, чтобы избежать их взаимного влияния".

Таким образом, в ЛК-1 имелось кодирование номера в самом телефонном аппарате, а не в зависимости от проводной линии, что позволяет его с полным основанием рассматривать в качестве первого мобильного телефона. Правда, судя по описанию, это кодирование было весьма примитивным, и количество абонентов, имеющих возможность работы через одну АТР получалось на первых порах весьма ограниченным. Кроме того в первом демонстраторе АТР просто включалась в обычную телефонную параллельно существующей абонентской точке - это позволяло приступить к опытам, не внося изменений в городскую АТС, но затрудняло одновременный "выход в город" с нескольких трубок. Впрочем, в 1957 году ЛК-1 существовал еще только в одном экземпляре.

Комикс в журнале ЮТ, 7, 1957 г: Тонтон с Московского фестиваля звонит в Париж семье по мобильнику. Теперь этим никого не удивить.

Тем не менее, практическая возможность реализации носимого мобильника и организации сервиса такой мобильной связи хотя бы в виде ведомственных коммутаторов была доказана. "Радиус действия аппарата...несколько десятков км."- пишет Леонид Куприянович в заметке для июльского номера журнала "Юный техник" 1957 года. " Если же в этих пределах будет лишь одно приемное устройство, этого будет достаточно, чтобы разговаривать с любым из жителей города, имеющим телефон, и за сколько угодно километров." "Радиотелефоны ...могут быть использованы на автотранспорте, на самолетах и кораблях. Пассажиры смогут приямо из саиолета позвонить домой, на работу, заказать номер в гостинице. Он найдет применение у туристов, строителей, охотников и т.д.".

Куприянович с ЛК-1 в автомобиле. Справа от аппарата - динамик громкой связи. "За рулем", 12, 1957 г.

Кроме того, Куприянович предвидел, что мобильный телефон сумеет вытеснить и телефоны, встраиваемые в автомобили. При этом молодой изобретатель сразу использовал нечто вроде гарнитуры "hands free", т.е. вместо наушника использовалась громкая связь. В интервью М.Мельгуновой, опубликованной в журнале "За рулем", 12, 1957 г. Куприянович предполагал производить внедрение мобильных телефонов в два этапа. "Вначале, пока радиотелефонов немного, дополнительный радиоприбор устанавливается обычно возле домашнего телефона автолюбителя. Но позднее, когда таких аппаратов будут тысячи, АТР уже будет работать не на один радиотелефон, а на сотни и тысячи. Причем все они не помешают друг другу, так как каждый из них будет иметь свою тональную частоту, заставляющую работать свое реле." Таким образом, Куприянович по существу, позиционировал сразу два вида бытовой техники - простые радиотрубки, которые было проще запустить в производство, и сервис мобильных телефонов, при котором одна базовая станция обслуживает тысячи абонентов.

Можно удивляться, насколько точно Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет мобильный телефон в нашу повседневную жизнь.

"Взяв такой радиофон с собою, вы берете, по существу, обычный телефонный аппарат, но без проводов" - напишет он спустя пару лет. "Где бы вы не находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона (даже с телефона-автомата) набрать известный номер вашего радиофона. У вас в кармане раздается телефонный звонок, и вы начинаете разговор. В случае необходимости вы можете прямо из трамвая, троллейбуса, автобуса набрать любой городской телефонный номер, вызвать "Скорую помощь", пожарную или аварийную автомашины, связаться с домом..."

Трудно поверить, что эти слова написаны человеком, не побывавшем в 21 веке. Впрочем, для Куприяновича не было необходимости путешествовать в будущее. Он его строил.

Блок-схема упрощенного варианта ЛК-1

В 1958 году Купрянович по просьбам радиолюбителей публикует в февральском номере журнале "Юный техник" упрощенную конструкцию аппарата, АТР которого может работать только с одной радиотрубкой и не имеет функции междугородних вызовов.

Принципиальная схема упрощенного варианта ЛК-1 (схема дифференциального трансформатора приведена отдельно)

ЛK-1 и базовая станция. ЮТ, 2, 1958.

Пользование таким мобильником было несколько сложнее, чем современными. Перед вызовом абонента надо было, помимо приемника, включить на "трубке" также и передатчик. Услышав в наушнике длинный телефонный гудок и сделав соответствующие переключения, можно было переходить к набору номера. Но все равно это было удобнее, чем на радиостанциях того времени, так как не надо было переключаться с приема на передачу и заканчивать каждую фразу словом "Прием!". По окончании разговора передатчик нагрузки отключался сам для экономии батарей.

Публикуя описание в журнале для юношества, Куприянович не боялся конкуренции. К этому времени у него уже готова новая модель аппарата, которую по тем временам можно считать революционной.

4. …ЗАТО УДОБНО, ДЕШЕВО И ПРАКТИЧНО.

Модель мобильного телефона 1958 года вместе с источником питания весила всего 500 грамм.

Аппарат 1958 года уже был больше похож на мобильники ("Техника-молодежи", 2, 1959)

Этот весовой рубеж был снова взят мировой технической мыслью только… 6 марта 1983 года, т.е. четверть века спустя. Правда, модель Куприяновича была не столь изящна и представляла собой коробку с тумблерами и круглым диском номеронабирателя, к которой на проводе подключалась обычная телефонная трубка. Получалось, что при разговоре были либо заняты обе руки, либо коробку надо было вешать на пояс. С другой стороны, держать в руках легкую пластмассовую трубку от бытового телефона было куда удобнее, нежели устройство с весом армейского пистолета (По признанию Мартина Купера, пользование мобильником помогло ему хорошо накачать мышцы).

По расчетам Куприяновича, его аппарат должен был стоить 300-400 советских рублей. Как выяснилось по другим публикациям, это была цена до денежной реформы 1961 года, т.е. 30-40 рублей "новыми". В конце 50-х аналогичную розничную цену имели простые транзисторные приемники, поэтому можно предполагать, что это заниженная оценка. С другой стороны, исходя из того, что технически радиофон был вряд ли сложнее полупроводниковых телевизоров, можно предположить, что его цену после отехнологичивания удалось бы удержать в пределах 150-200 рублей "новыми", что равноценно примерно 2,5 средней месячной зарплаты в 1958 году. Поскольку в то время в первую очередь перед гражданами стояла цель купить телевизор, стиральную машину и холодильник, то емкость рынка таких аппаратов в частном владении, при продаже в рассрочку в те времена была бы сопоставима с емкостью рынка любительских кинокамер (несколько сот тысяч). Коммерческие мобильники начала 80-х с ценой 3500-4000 долларов США тоже были не всем американцам по карману - миллионнный абонент появился лишь у 1990 году.

С таким аппаратом можно было уже разговаивать по телефону на ходу ("Орловская правда", декабрь, 1961, Фото В. Щербакова. (АПН))

По утверждению Л.И.Куприяновича в его статье, опубликованной в февральском номере журнала "Техника-молодежи" за 1959 год, теперь на одной волне можно было разместить до тысячи каналов связи радиофонов с АТР. Для этого кодирование номера в радиофоне производилось импульсным способом, а при разговоре сигнал сжимался с помощью устройства, который автор радиофона назвал коррелятором. По описанию в той же статье, в основу работы коррелятора был положен принцип вокодера - разделение сигнала речи на несколько диапазонов частот, сжатие каждого диапазона и последующее восстановление в месте приема. Правда, узнаваемость голоса при этом должна была ухудшиться, но при качестве тогдашней проводной связи это не было серьезной проблемой. Куприянович предлагал устанавливать АТР на высотном здании в городе (сотрудники Мартина Купера пятнадцать лет спустя установили базовую станцию на вершине 50-этажного здания в Нью-Йорке). А судя по фразе "изготовленные автором этой статьи карманные радиофоны", можно сделать вывод, что в 1959 году Куприяновичем было изготовлено не менее двух опытных мобильников.

В 1959 году изобретение Куприяновича попадает на страницы самого престижного в СССР журнала "Огонек". Изобретателя приглашают на заседание творческого клуба при журнале, который так и называется - "На "Огонек"". Вместе с Куприяновичем о своих творческих успехах рассказывает один из популярнейших джазовых композиторов СССР, Анатолий Яковлевич Лепин. Да-да, тот самый, который написал музыку к "Карнавальной ночи", а в тот год вся страна распевала другую его песню - "Если б гармошка умела...". Другой гость знаменитого журнала - иностранец: немецкий кинодокументалист, известный антифашист Андре Торндайк. Сейчас бы сказали, что молодой инженер вошел в число "звезд"

"Обладая портативным радиотелефоном, которому присвоен номер городской сети, абонент может быть вызван и